ニュースnews

- New! お知らせ 日刊建設工業新聞(2024.7.2版)に特集記事が掲載されました詳細はこちら

- New! お知らせ 建設通信新聞(2024.6.20版)に第1号案件採択の記事が掲載されました詳細はこちら

- New! 講演 2024年7月16日開催 京都大学 経営管理大学院 瀬尾彰特定教授による講演「大型放射光施設SPring-8を活用したアスファルト舗装を対象としたインフラ物性研究」を行います。詳細はこちら

- New! 講演 2024年7月16日開催 京都大学 経営管理大学院 瀬尾彰特定教授による講演「大型放射光施設SPring-8を活用したアスファルト舗装を対象としたインフラ物性研究」を行います。詳細はこちら

- お知らせ 第1回インフラ物性研究審査委員会を 開催し、第1号案件が採択されました。詳細はこちら

- お知らせ 三次元画像解析の基礎・応用・演習(3回シリーズ)を開催中!(終了しました)詳細はこちら

- お知らせ 4月以降の予定について 三次元解析の講演と演習を3回シリーズで行います。詳細はこちら

- 講演 2024年4月23日開催 「三次元解析の講演と演習3回シリーズ」1回目 サーモフィッシャーサイエンティフィック 伊藤栄祐氏による講演「三次元画像解析の基礎と応用事例のご紹介」を行います。詳細はこちら

- 講演 2024年3月13日 熊本大学 椋木俊文教授による講演「地盤・環境地盤工学におけるX線CT法の適用に関する研究」を開催しました。詳細はこちら

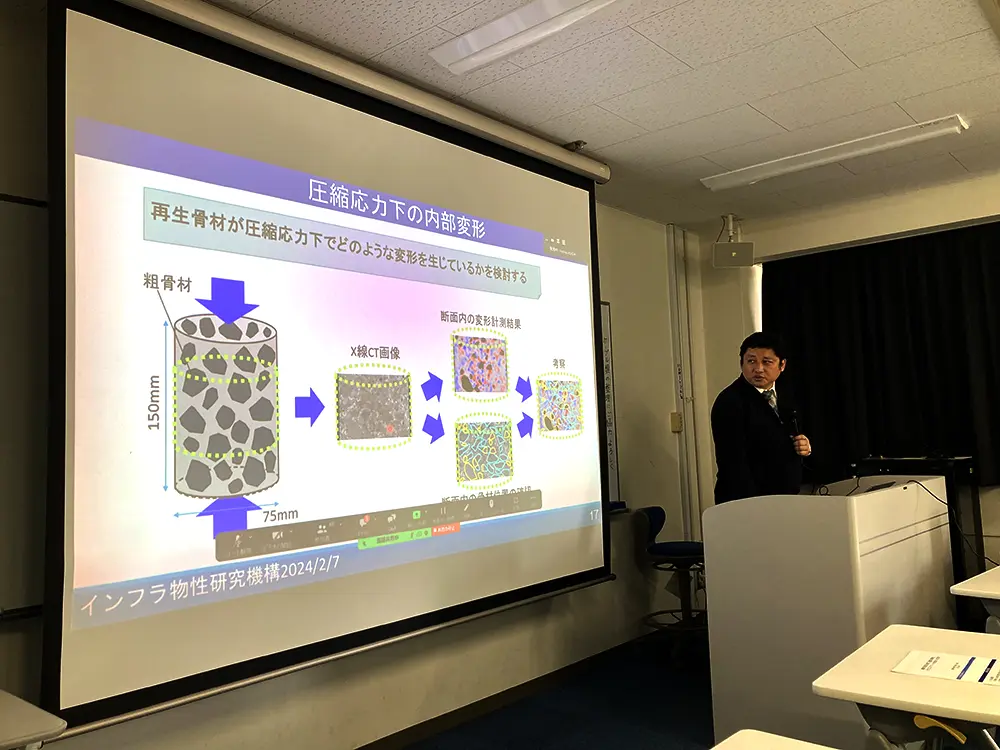

- 講演 2024年2月7日 近畿大学 麓隆行教授による講演「載荷可能なX線CT装置の開発とそのコンクリート供試体への活用」を開催しました。詳細はこちら

インフラ物性研究機構の使命と活動

インフラモニタリング技術、IoT、ビッグデータ、AI、シミュレーション等々、高度なデータサイエンス技術を用いて、インフラマネジメントの高度化を目的としたデジタルインフラマネジメントの新しい潮流が生まれつつあります。その一方で、気候変動に対応するためのインフラ・カーボンニュートラル技術、国際政治の不安定性が増す中で経済安全保障を確保するためのインフラ・リサイクリング技術、多発する災害に対応する高度化した都市の強靭化のためのインフラ・レジリエンス技術の発展が求められています。

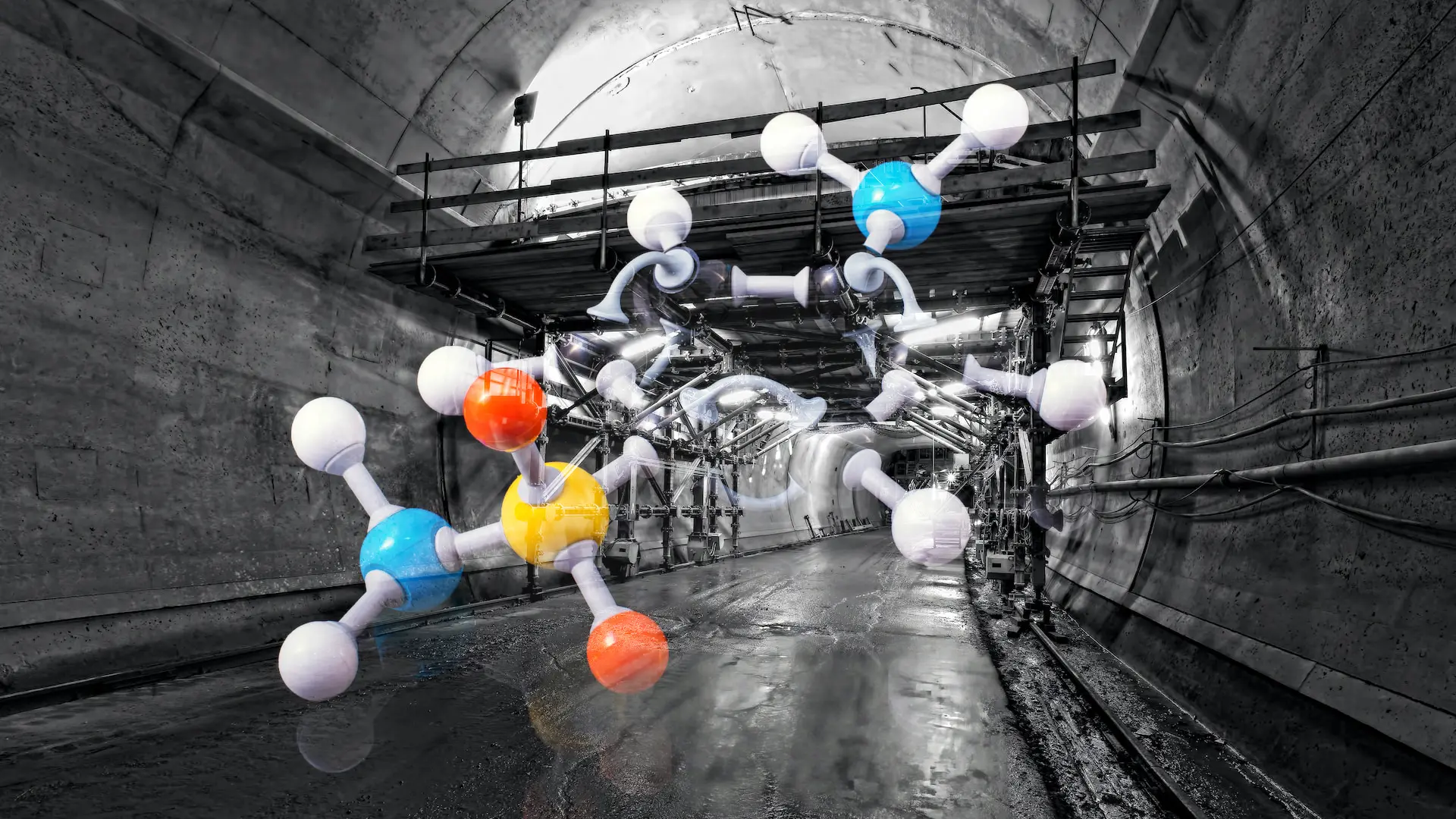

このような技術的課題に応えるためには、インフラのマクロな情報・データのみならず、ミクロな物性レベルでの新素材の開発、新工法の開発等を推進していくことが必要です。インフラの劣化過程に関する点検・モニタリング、力学的劣化機構の解明、劣化現象の力学的・統計的モデル化などを含むアセットマネジメント技術は、過去10年間に長足の進歩を遂げてきましたが、物性レベルにおける劣化現象の発現やその進展のメカニズムに関しては、ほとんど研究事例や実務的知見が蓄積されていないのが実情です。

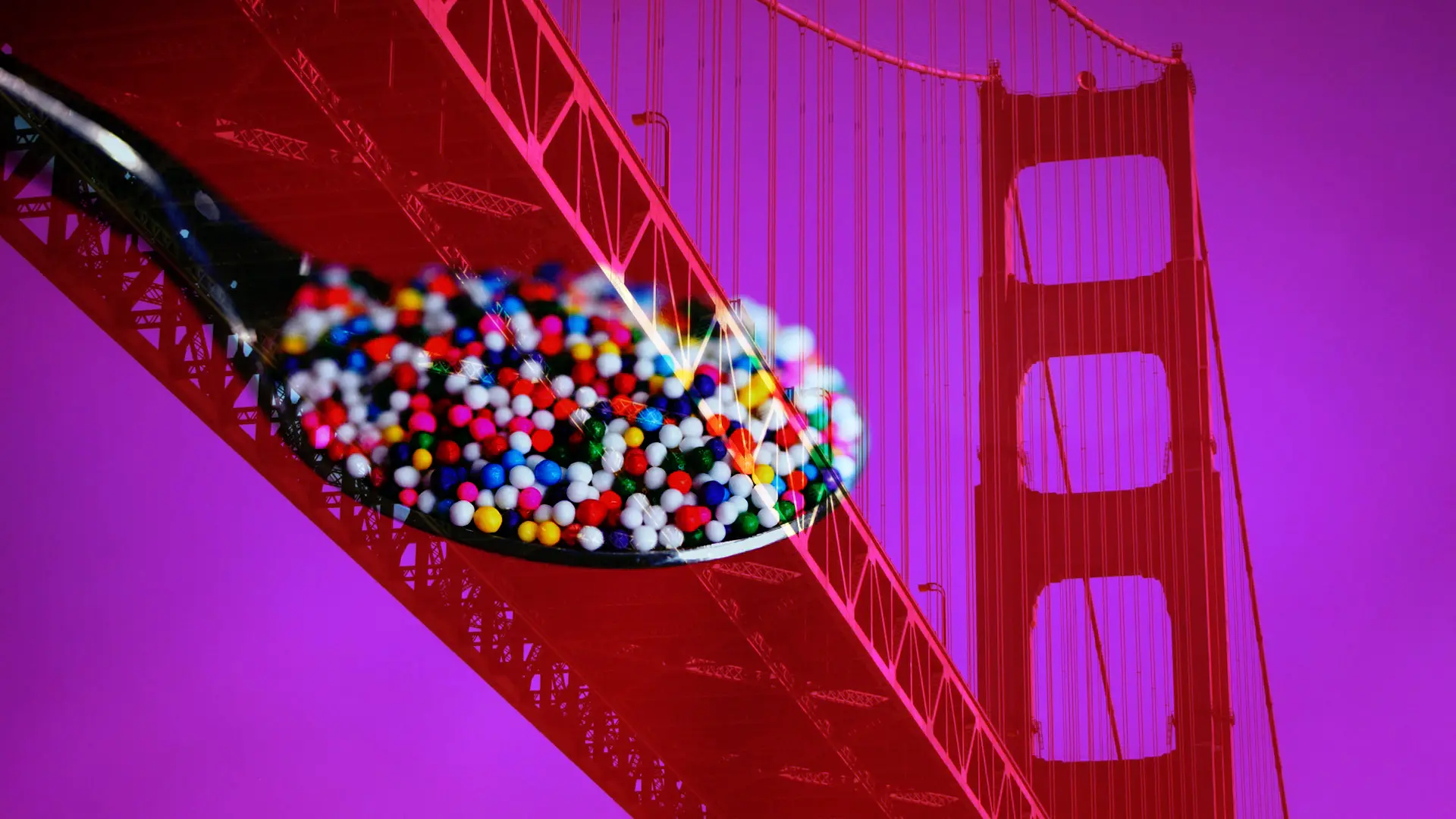

本研究機構は、京都大学と理化学研究所の協力の下に、播磨科学公園都市にある世界最高峰の大型放射光施設SPring-8(現在、SPring-8-IIへのバージョンアップが計画中)を活用して、太陽の100億倍の明るさを持つ放射光を使ってインフラのミクロな物性レベルの構造や機能に関する超ビッグデータを取得するとともに、スーパーコンピュータ富岳を活用して、インフラ物性に関する学際的研究の進化とその成果の社会への実装を目指したスーパーデジタル・インフラマネジメントの普及を推進していくことを目的としております。

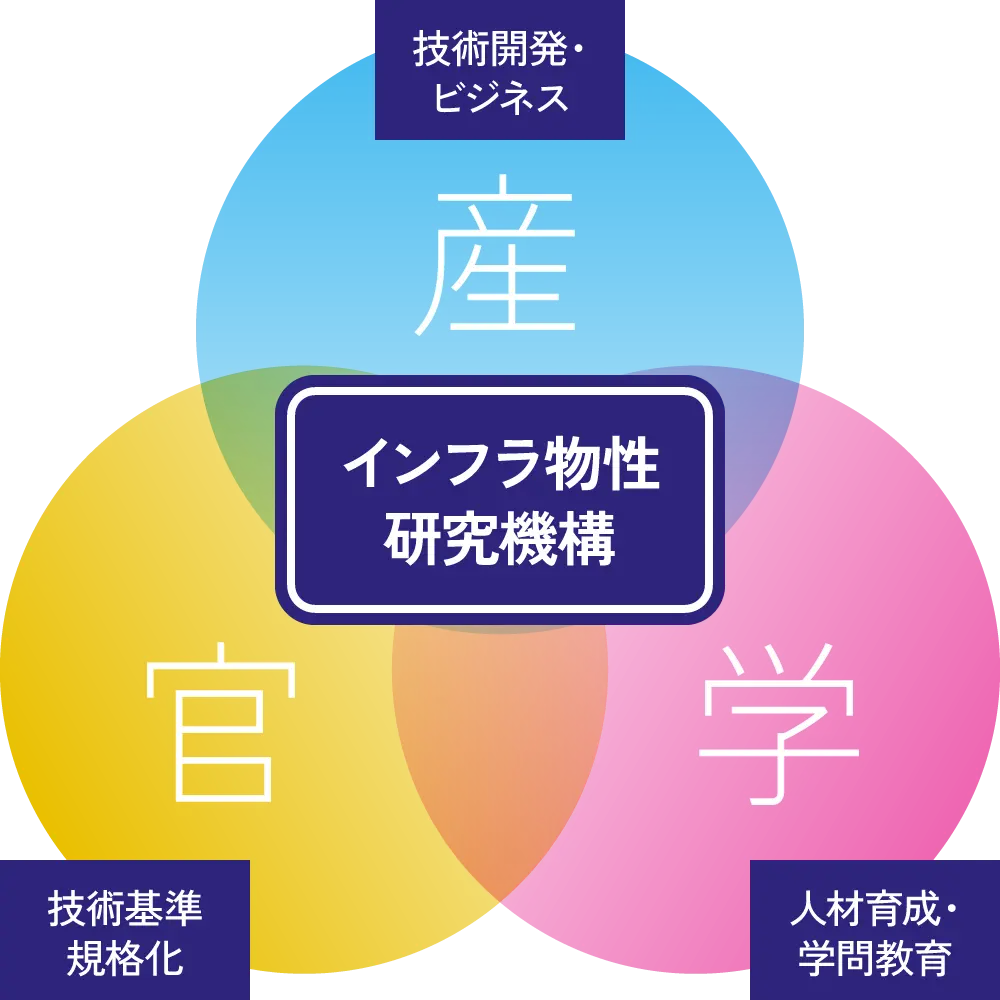

もとより、インフラ物性学の研究は緒についたばかりですが、令和6年4月1日に京都大学経営管理大学院に「インフラ物性研究産学共同講座」が設立され、大型放射光施設SPring-8、スーパーコンピュータを用いた具体的な新素材開発や新工法開発に関する基礎的・実証的な研究を開始しました。本研究機構は、インフラ物性学の将来の研究・実験テーマの企画、物性実験・解析の支援、成果の技術基準化・標準化にかかる戦略、インフラ物性学の発展と体系化を目指し、産(個社)、産(業界)、官、学の情報プラットフォームとして活動したいと考えております。

インフラ物性研究機構 代表幹事小林潔司

インフラ物性研究機構の活動内容

- インフラ物性に関する最先端の研究情報の発信・共有化

- インフラ物性に関する定期的研究会の実施

- インフラ物性に関する各種セミナー・シンポジウム等の実施

- インフラ物性に関する各種広報活動の実施

- インフラ物性に関する技術基準化・標準化を目指した情報共有

- インフラ物性に関する研究推進活動の企画及び実施

- インフラ物性機構の会員同士の交流活動

会員の特典

- SPring-8を活用した実験、解析、開発に関する情報の取得

- 機構主催のセミナー・講習会、見学会等への参加

- 機構主催の特別セミナー等への会員(割引)価格での参加

- 機構主催のシンポジウム・セミナー等の発表資料の取得

- 会員同士の交流会・研究会・ワーキンググループ等への参加

- その他、機構が実施する事業・活動における優遇

運営の方針と具体的な取り組み

運営の方針

「インフラ物性学」は、土木・建築、放射光科学、材料・マテリアル、データサイエンスなどを学際的にカバーする全く新しい学問領域です。本機構には、民間企業、大学、国・地方公共団体等の方々に幅広く参加頂き、領域開拓のプラットフォームとして機能していきたいと考えています。

具体的な取り組み

インフラ物性研究機構は、一般社団法人京都ビジネスリサーチセンターの一機能として設置されました。インフラ材料を分子レベルで微視的に解明して適切な対策を行うことにより、国土強靭化や社会資本の老朽化等の国家的社会課題に対応することを目指し、主に以下の活動に取り組んでいます。

大型放射光施設(SPring-8)を活用したインフラ物性研究の相談窓口として活動

理化学研究所 放射光科学研究センターとの協定に基づき、大型放射光施設SPring-8を活用した各種インフラ材料の物性研究に関する相談の窓口として活動するとともに、一般社団法人京都ビジネスリサーチセンターの外に設置した「インフラ物性研究審査委員会」の審査を通過した研究に対し、SPring-8を有効活用することにより、研究の推進を後押し。

インフラ物性研究の産官学協働の中心組織として、研究成果の社会実装等を推進

インフラ物性研究の「産(個社・業界)」「官」「学」の協働推進の中心として、「産」には情報収集・ネットワーク形成、「官」の技術基準・規格策定等への道筋、「学」には人材育成・教育など、産官学の各主体への「働きかけ」を行う窓口として活動し、研究成果の社会実装などを推進。

各方面への働きかけの例

- 産

- 機構のオープンプラットフォームを通じて、産業界の情報・要望等を収集・共有

- 国等の社会実装プロジェクトへの参画支援

- 官

- 関係省庁や研究所等に技術基準・規格等の策定にかかる委員会、技術検討会等の設置を相談

- 省庁・研究所と連携し、インフラ物性の各領域の公的団体・協会等への協力相談

- 学

- 産学共同講座の設置等を通じて、人材育成・教育の場の提供支援 等

インフラ物性研究の広報・プロモーション活動

「インフラ物性学」という新たな学問領域の創出に向けて、シンポジウムの開催やイベントへの出展などを実施するとともに、大型放射光施設SPring-8の見学会を開催するなどして、インフラ物性研究に携わる研究者や実務者同士の交流、広報・プロモーション活動を行っています。

インフラ物性研究の基盤づくりと研究交流促進

コンクリート、地盤、金属、高分子材料等の各種インフラ材料のX線CTを活用した物性研究、画像再構成・分析・劣化シミュレーション等の高度処理技術に関する研究など、インフラ物性研究を先駆的に進める有識者を招聘し、研究会や勉強会を実施しています。

入会お申込みについて

会費

| 法人会員 |

機構の目的に賛同して入会する法人又は団体

|

|---|---|

| 準法人会員 |

機構の事業に協力することを目的に入会する国、地方公共団体

|

| 個人会員 |

機構の目的に賛同して入会する個人

|